对话拓竹陶冶:我们一群工程师,一起造个朴素的硬核公司

世界第一、高门槛、高天花板,新一代的中国硬件创业。

文丨贺乾明 黄俊杰

制图丨黄帧昕

编辑丨黄俊杰

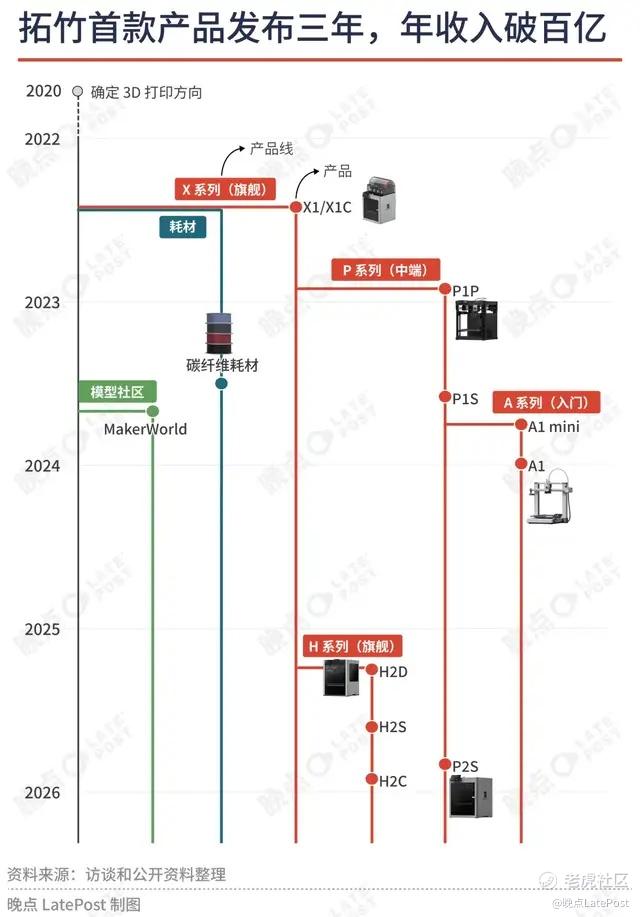

一群参与打造世界第一产品的工程师决定离职创业,纠结快一年,选了个最初 5 分钟被自己毙掉的冷门项目;产品发售第三年,公司年营收已经超过 100 亿。这是 3D 打印机行业如今的第一名,拓竹的创业故事。

“我知道戏剧性的过程可能会更有故事性,但实际上不是那么戏剧性。” 拓竹创始人、CEO 陶冶笑着说。这可能并不是谦虚。

拓竹是一群工程师精确计算、精确执行的结果。

“发展完全按照他们的规划,甚至产品发售头两年的收入和市场占有率误差非常小。”IDG 资本合伙人邵辉回看拓竹创业初的投资文件后对我们说。IDG 是唯一投资拓竹三轮的机构,都是领投,唯一的遗憾是拓竹盈利太快,第二轮以后就不需要融资了。

在拓竹出现之前很多年,消费级 3D 打印机已经不再是个性感的东西,全球市场总规模不过五六十亿元。主要因为难用——用户花在调试机器上的时间超过了打印本身,还经常失败。

拓竹第一个把 3D 打印机变成了有基础 AI 能力的小机器人,加装了摄像头、激光雷达、重力感应等传感器,把原本需要人工干预的诸多环节完全自动化。为此,拓竹重新设计了很多元器件和软件,自己生产伺服电机、编写了运动控制算法,让喷头能在不断晃动的打印中保持微米级精度。

于是就像曾经的无人机、运动相机甚至个人电脑,一个小众的爱好者产品被做到足够易用,3D 打印机销售开始爆发。企业招更多人才,带来更好的产品,吸引更多用户。工程突破进入商业循环。

拓竹融资时没有 BP,连 PPT 都没准备,“拿着一张纸讲了一下就通过了”。

“无论他们做什么领域,我们都会投的。” 邵辉说。2019 年,因为请教高速电机技术问题,邵辉在校友群里加了陶冶,对他清晰到位的技术洞察印象深刻。一开始,他甚至不知道陶冶在大疆负责整个消费无人机产品线,因为陶冶的官方对外身份是 “首席产品工程师”。

拓竹的创办者们都是工程师出身。陶冶物理博士毕业后加入大疆,设计电机、设计无人机螺旋桨,一切都靠自学——研究机械结构、学 CAD 制图、写测试代码、去工厂看工艺做样品,边学边做。另两位联合创始人,拓竹 CTO 高修峰、 COO 刘怀宇早先在半导体公司 Marvell 工作,加入大疆后分别做到系统工程部负责人、FPV 穿越无人机产品线的负责人。

决定创业后,他们想的第一个产品并不是 3D 打印机,而是创造一个有极客文化,更简单更纯粹的公司,让工程师有机会像他们一样成长——有机会做硬核工程,有机会试错,哪怕代价上亿元;让作出贡献的员工成为公司的主人,分到应得的利益。

拓竹的早期团队的确按照他们所设想的极客文化组织起来。他们 2020 年底在深圳一间 80 平米的平房里开始研发。到第一代产品众筹发售时,拓竹 150 多人的团队里,有 120 个是工程师,相当一部分曾共事。

他们造了 700 多台测试机,打了 3 吨材料,团建的时候都会带上两台工程机随时研究。22 个月后,第一代产品拓竹 X1 在众筹网站 Kickstarter 亮相,筹得近 5000 万元。

成立五年的拓竹已经是新一代中国消费硬件创业公司的代表之一。不只是业绩好,他们也代表了一种新的精神,不靠低价,不屑于抄袭,愿意为解决用户需求去攻克技术难题,不管有多复杂。

创业以来,拓竹一直竭力隐形,严格保密、不接受媒体专访,直到它已经大到令人不可忽视。3D 打印重新成为创业者、大公司、投资人关注的热门领域,竞争开始出现了。对于这家公司,对于整个行业,一个新的时段正在出现。

2025 年的平安夜,我们在拓竹深圳总部的办公室访谈了陶冶,关于一群工程师如何创办一个为工程师而生的公司。

能做到世界第一,是创业必要条件

晚点:你之前写博客说过创业的原因,“厌倦了上班时吐槽、抱怨”,以及年龄上到了 “想做大事的话就必须尽快动手” 的阶段。具体哪个点让你最终决定放弃,要出来自己做?

陶冶:最早只是一个种子。某个时刻委屈了,就想不干了,过一阵又好了,这样反复很多次。纠结了一年多,不想再内卷了,毕竟之前做过很棒的产品,体验过浪潮之巅搏击的感觉。但那样的机会变少了,天天在港湾里整来整去的,精神内耗太大。

晚点:从外界看,无人机还在不断诞生一些很厉害的新东西。

陶冶:这个毋庸置疑,但跟我有多少关系是另外一个问题。

晚点:出来创业做了什么准备?

陶冶:主要是两个方面。一方面是做什么产品。头一年我们其实没想明白到底要做啥,还是挺煎熬的。大家扫描了很多行业,筹划的时候做推演:我有什么资源,能找到什么资源,能做成什么样;研发、生产、销售都有什么挑战,有什么不确定性,有什么机会。前面挑中的大部分项目最后都觉得风险挺大的,有很多不可控的东西。做事情可能是一群人的事,但选方向是少数几个人的事。方向选错了,大家齐心协力、殚精竭虑地把事情做完了,最后弄不好,领头的人没法面对江东父老,所以压力巨大。

另一方面是做什么样的公司。毕竟创业本身是有原因的,老去抱怨别人不好,你是不是做个公司,最后跟它差不多?员工跟老板、新员工跟老员工、公司跟资本、公司跟用户分别是什么关系?怎么才能跳出原来的轮回,我们不由自主地花了很多时间想这些问题。

可以用写代码举例子。你觉得 GitHub 上一个很大的项目不让你满意,想要 fork 一个分支出来做重构。一开始你要尽可能想清楚要怎么架构,哪些要保留,哪些要微调,哪些要推倒重来。

晚点:你觉得最重要的是什么?

陶冶:最重要的是从价值观上,你跟员工的关系是什么样的。当然最直观的表现是你怎么分钱。

我们当时写过一个文档,要让有主人翁意识的员工成为这家公司真正的主人。因为当他们发现自己不是公司真正的主人时,那种反差感和落差感会让他们毅然决然卷铺盖走。

晚点:确实,但公司总有自己的目标,怎么让大家都觉得自己是公司的主人?

陶冶:员工把公司当成自己的,那公司利益分享的时候,应该就有他一份,而不是仅仅当他是个打工人。这就会对应到权益分配、尊重等等。

前一个问题,人人都是主人,目标怎么对齐?牛人多了最容易在这里出问题。文档里面还有一句话:公司不是聚集在一块工作的个体户。大家在一个框架下面工作,各自发挥能动性,但是目标是统一,集中的,大家服从这个目标。

晚点:怎么选中 3D 打印的?你之前在一个创客大会上说自己很享受年轻时作为一个创客(Maker)的经历。做一个创客精神的公司是一开始就想清楚的方向么?

陶冶:说实话那是后面才想的。最开始就三个原则。第一,有明确的路径可以做世界第一。第二,天花板足够高,它可以现在市场规模不大。我刚加入大疆的时候,大疆营收也很少,但当时我们觉得无人机天花板是很高的。做一家好公司需要人才。一定得有非常远大的愿景,别人才愿意加入。当时我们已经预判到肯定会有老同事愿意加入。他们本来在做世界第一的东西,你做个跟随别人的产品赚点小钱,是不好意思给他们发邀请的。

世界第一,天花板高,是吸引人才的必要条件,没有商量空间。

第三,需要一定门槛。我们不想过早陷入内卷。做个热水壶,就算有创新,6 个月之后仿造品就出来了。还来不及积攒足够的团队和资金就卷成红海,很难去蓝海里面追求星辰大海。迟早都会卷,有门槛的事卷起来就会晚一点。

我们最开始扫描项目的时候,就扫到 3D 打印,我们可能花了 5 分钟就把它 pass 掉了。

晚点:为什么?

陶冶:我觉得这玩意没什么好做的,20 公斤的产品,那么大一坨,才卖一千多元出头,还有好多家,价格一个比一个低。让他们去卷就好了。

后面是一个偶然,也是个必然。我们花了很多时间去研究别的产品,但谁也说服不了谁,于是就说先做个原型出来瞅瞅吧。我们就去买 3D 打印机,打一些结构件。买回来从组装机器开始,我们就在不停的吐槽、问候对方的产品经理,咋做这么挫?这可能是职业病。

更关键的是,因为这个机器不好用,所以我们就要去研究怎么调试才能让它正常工作,于是闯进了各种论坛和社区。3D 打印机原来是这样的,大家天天在网上交流怎么把它调好,以此为乐。那给了我们一个机会去近距离观察用户在用它干嘛,碰到什么问题。研究之后,脑子里面大概就有一个模型,如果我把这个产品做成另外一个样子,会有什么样的人用?用它来干什么?推演结果是比较乐观的。到 2020 年 8 月份,大家达成一致做 3D 打印,10 月份就把路线图制定好了。

晚点:管理学家德鲁克说过一个观点:企业最核心的事情是不断地创造自己的用户。3D 打印当年那么难用,用户特别少。你们当时观察时,怎么判断潜能在哪?

陶冶:我们觉得用户需求多种多样,但是有一类是能从人类的底层本能那里找到根源的,不是人造出来的。这些需求都是最珍贵的需求。比如 show off 肯定是之一,10 年前、20 年前,你都可以得出同样的结论,只不过现在自拍、vlog 更多地释放出来。动手做东西也是写在基因里面的。小孩玩乐高,你不用教他,不用告诉他玩这个有哪些好处,他拿到手上就会不停地去弄。没有乐高之前,大家喜欢玩泥巴,喜欢做各种各样的东西,这是很本能的。

晚点:后来是被隐藏了?

陶冶:对。其中一个原因是工具不好用,然后成本很高,大部分人承担不起。其实很多人用 3D 打印机有非常正面的反馈,最大的问题是调机器的时间比打印、创造的时间更长。

22 个月隐身开发,自然而然发现问题、解决问题

晚点:拓竹成立之后的 22 个月都是隐身状态,是有意为之么?你之前说,极客创办的公司非常脆弱。怎么理解?

陶冶:在初期大公司如果想来踩一脚,把你踩死是很容易的。第二,抄袭的人会盯着你。给他们多一个月的时间窗口,就会早一个月把抄的东西拿出来,你不会希望有个 80% 的性能、 50% 价格的东西来竞争,然后你在那纠结:我要不要再降 10%、 20% 的价格?所以保持隐身,可以给自己争取更多的时间。我们到面向消费者众筹前,都尽可能不引起任何人的注意。

最开始我们租在一个 80 平的小平房,也不敢去找供应商说要做什么东西,所以我们才要买 3D 打印机。因为如果我们认识的供应商知道我们要做什么,肯定很快就满世界都知道了。

晚点:就像你说的,3D 打印行业已经有很多玩家在内卷。你为什么觉得一定能做得好?

陶冶:关键还是要解决什么问题,我们把大家天天在问的问题列出来、排个序。比如说列个 50 条,选 20 条高价值的,如果解决了这些,用户的烦恼可能减少 90%。当时我们花了两个月来筛选这些有价值并且有机会被解决的问题,当然有一部分后面被证伪了。

技术上对我们团队来说比较简单。想好要解决什么问题,找到对应的原理,有可能有 10 种解决方案。然后看手上有哪些技术,很多技术是产业链上的、是这个社会的,可以把它集成起来。筛选一个成本最优,实现风险最低的方法试着把这个事情搞定。

其实就是见招拆招,一个一个解决,前提是你有足够多的强的工程师,核心是人。之前在消费级 3D 打印机领域,可能没有公司吸引到好的工程师,同时把他们高效地组织起来。

晚点:能举个例子么?比如你提到用户一个明显的痛点是要不停调机器。

陶冶:首先大家调机器有好多原因,比如机器本身稳定性很差,一个小时前和一个小时后机器框架的状态都不一样,更不用说搬动前后。热床和打印头的相对高度差 20 个微米,就可以让打印首层出问题。

这个问题如果纯看机械的话,在成本约束条件下是不可解的,比如我们不能把机器做到 200 公斤重,所以不能用刚性很好的铸铁基座,只能用铝材加螺栓连接。那它的刚度、精度必然会有损失。

但现在传感器、算法变得更好了。如果可以有传感器能感知这些细微的变化,有算法能把它补偿掉,那你就可以用 20 公斤的机器达到过去 200 公斤机器的精度。具体实现上,你想让一台只有 20 公斤重的设备,打印头被一根有弹性的皮带驱动,加速度到两个 g,运动精度还要达到微米级别,本身就很有挑战,确实有非常多机械,测量,运动控制还有品质控制的窍门。

还有一个挑战就是让每台打印机都表现一致。在过去,每一个极客都会精密地调试自己的机器,校准自己的打印参数,很多问题可以被这种精细的工作解决。但是我们希望造 100 万台机器,用同样参数就可以打印而不用每个用户都自己去手动校准。这里面有特别多的细节,特别多的汗水,特别多不成功的尝试,藏在用户看不到的地方。

晚点:拓竹的第一款产品 X1 上有很多新的东西,比如 AI、激光雷达,都是从未出现在 3D 打印机上的东西,看起来似乎很激进。

陶冶:架构上跟原来机器还是相似的。CoreXY 那个架构不是我们发明的,从开源社区拿到很多启发和灵感。激光雷达或者 AI 也不是我们发明的。我们只是知道它应该怎么做,理解供应链可以提供哪些技术,理解场景,然后把技术和场景结合在一块解决问题。比如说我们的激光雷达是一个超短量程的、高精度的、很便宜的一个观测设备,原理上没有什么黑科技,但是组合在一起和场景对应,就成了黑科技。

拓竹首款产品 X1。基础架构在传统 3D 打印机改进,第一个用上微距激光雷达等传感器,自动探测打印喷嘴高度、加热成流体的耗材挤出流量,让打印精度达到微米级,配合精心调教的控制算法、软件等,重新定义了 3D 打印机品类。

晚点:拓竹的用户群跟之前的 3D 打印机用户会有区别吗?

陶冶:没什么太本质的区别,本来用 3D 打印机的人也非常多样,从个人 DIY 到子女教育,肯定都覆盖了。但是肯定比 5 年前泛化了特别多,用户的预期也变高了。早期用户用上 X1 的时候都非常感动,折腾了这么多年,终于有好用的机器了,纷纷奔走相告。但后面来的用户对着同样的设备会说,怎么这么难用?大家的预期和基础知识是不一样的。

晚点:这对你们继续开发产品有什么指引吗?

陶冶:就是你希望它更简单、更可靠。其实是挺有难度的,它毕竟有那么多活动部件,而且用户会使用不同的材料,打印不同的模型,产生无数组合。用户可以有各种各样的不规范操作,但你依旧需要它好用,减少失败率。需要你考虑得更周全,需要这个机器能力更好。

这里没有什么宏大的规划,就是自然而然发现问题、解决问题。你为了解决一系列问题,可能是要渐进式的改进,也可能需要重构整个系统。我知道戏剧性的过程可能会更有故事性,但实际上不是那么戏剧性。

晚点:你作为公司创始人、CEO,主要把精力放在了什么地方?

陶冶:做 X1 的时候,我会解决很多工程问题。当时公司很简单,也没有什么别的问题需要解决,不用去融资,也不怎么需要管理。当时所有人都投入进去做产品。

晚点:当时不是已经有 120 个工程师要管么?

陶冶:很多人曾经一块打过仗,各自的能力、节奏是什么都很清楚。大家都有一个标准,就是什么样的东西是可以给消费者的?什么样东西是不可以放出去的?这个标准甚至都不是自上而下的。其实就不太需要管理,把目标定好,大家自然就往那个目标冲了。

晚点:你说了好多次 “自然而然”,难道就没有过让你觉得这事儿要黄了的时刻吗?

陶冶:“这个事要黄了” 的情况是没有,但 “这事儿要悬了” 的情况肯定是有的。大家对技术和产品比较有信心,都觉得老子天下第一,这个玩意还搞不定吗?但这个产品到底是不是用户想要的?用户愿不愿意付这么多钱?这是不确定的。

众筹开始前那段时间是最煎熬的,产品差不多就这样了,生产已经启动,也没得改了,万一错了,是不是就万劫不复了?刚开始做市场推广也不顺利。那时候我们的广告账号老是莫名其妙地被封掉,连广告都投不出去。当时有个服务商跟我说,按照你现在订阅的邮箱数量推算,众筹大约能卖个二三十台。

晚点:产品层面上走过什么弯路?

陶冶:原创开发一定是大部分时间都在走弯路。你希望宏观上少走弯路,但微观上走弯路不可避免。有时候你不知道到底选 a、选 b、选 c,也许 a、b、 c 都不对,也许想解决的问题本身就是个错误。

我们之前想过在支撑(撑住打印件悬空或镂空部分的东西)和打印件之间喷一层有点黏的涂料,打印的时候可以粘住,让支撑很完美,打完了一掰就可以把支撑掰掉,也不留痕迹。但工程上有各种各样的问题,远比我们最初考虑的复杂,后来没时间了,就把这个功能砍掉了,之前投入的所有心血都没用了,至少对于那代产品没用了。

晚点:谈谈供应链的问题,什么时候去找供应链,什么时候让供应商定制,什么时候自己设计。

陶冶:Case by case。如果有很现成的东西,那肯定买现成的,没有现成东西就自己做。原来的激光雷达、现在的伺服电机,各种各样特殊的组件、传感器,最开始是我们自己造。如果附加值高,know-how 多,就保持自己做,否则就慢慢交给合作伙伴做。

晚点:某种程度上说,无人机和 3D 打印机都是机器人。之前做过无人机对你们做 3D 打印机有什么帮助吗?

陶冶:它们都是机器人。宏观层面抽象之后,架构上是一样的。如果往上溯源到大学课本,都是控制理论、机械结构,嵌入式系统这几本书。做过无人机让我们有宝贵的工程实践和量产经验,这些大学里面学不到。

晚点:你们为什么不直接做机器人?做一个更像人的机器人。

陶冶:我们希望做一个能直接商业化的产品。我们不想做一家很长时间内需要外部输血维持发展的公司,风险太大了。如果我做了机器人,它就能够快速变得有用,那也可以。但是当时我们觉得很多核心的问题也不是我们凭一己之力能解决的。

拓竹开发的首代 AMS 自动供料系统。配合官方耗材卷上的 RFID 标签,AMS 能自动识别耗材颜色、余量,可以多台并联,在打印时自动切换更多颜色。AMS 本身也像个小机器人,内置 10 个传感器,打印时可以监控、控制耗材的位置、送料速度和张力。

管理一家公司,信任是不可再生资源

晚点:拓竹发展历程中,公开可见的一次危机是,2023 年发布的 A1,热床线遇到暴力的弯折,或者是其他外力可能会损坏,会有漏电隐患。复盘的话,这个事为什么会发生?

陶冶:那件事情超出了我们当时的认知或者能力范围。那款产品我们做了严格的老化测试,比如线材弯折多少万次没问题。但我们预测不到运输中线会被暴力怼一下,或者有用户安装时,打印机靠墙太近了,线材被撞击之后会受内伤,再被折弯老化就可能会慢慢疲劳失效。

第一反应是都很紧张。所有人肾上腺素打满,去收集信息,去做实验,找出来在什么情况下会有问题,有问题的概率是多少。花了一些时间去复现,归因。那会儿我和另外一个创始人在德国出差,CTO 在公司,我们就不停电话,看最新结果是什么,最后做判断,选方案。鸡飞狗跳的一周。

晚点:最终是全面召回。你们当时的市场主要在海外,成本应该不低吧,一共损失了多少钱?

陶冶:直接成本有 1 个亿。如果算上停止销售、把在途的东西拉回来,造成暂停销售带来的收入损失,应该有小几个亿。但如果不召回,成本会更高。品牌、用户的信任是更高成本的东西。而且给用户提供可靠、安全的产品是最基本的义务,成本是次一级的事情了。

晚点:这次召回事件,有团队和个人受到追责吗?

陶冶:没有。因为确实没有人有主观责任。大家该做的都做了,这是超出认知的事情。而且我觉得一个公司想要创新力,需要让大家有安全感,如果大家尽力了,那不应该因为运气差而被惩罚。当然后面把暴力运输损伤后的线材老化加到测试用例里面了,新产品上市之前,把它覆盖得更好。

晚点:早期你跟团队的信任可能是非常无缝的。但拓竹不断变大,必然的过程就是熵增,不可避免出现越来越多的流程,怎么解决这个问题?

陶冶:首先就是要接受一个事实,大公司和小公司是不一样的。公司大了之后,间接成本肯定会变高,这不以人的意志为转移。类似于超级计算机,两台并联在一块儿肯定比一台乘以 2 的效率要低,扩展因子(Scaling Factor)肯定小于 1。其次这也不是一个非黑即白的事情。我们努力让它不要快速地、非线性地恶化,扩展因子小于 1,但是不要小太多。

晚点:那怎么做呢?

陶冶:其实我并没有完整的理论或者方法,只能说我们的实践是什么。首先是如无必要,勿增实体。尽量让公司扁平,在不需要、不必须增加层级的时候,不要增加层级。我们坦诚面对自己不是管理高手,所有人的目标尽可能一致,信息链路短一点,就相对好管一点。

第二个,让大家的危机感和安全感处在平衡的地方。希望大家都有点危机感,公司需要面对竞争,我们需要赢得某些目标。同时在不必要的地方不要制造无谓的危机感,而是有安全感,不要让大家惶惶不可终日,那样容易动作变形。

第三个就是信任是个很宝贵的,而且不可再生资源。最好在考虑所有问题的时候,考虑一下这个不可再生资源的使用和消耗。最后就是人才密度做好,平均人品高一些,很多问题就不是问题。

晚点:怎么处理随着公司规模而出现的官僚主义?之后拓竹还能保持极客工程师文化吗?

陶冶:首先你要让业务有增长。如果团队不能外卷,就一定会内卷。这是我们选天花板足够高的一个原因。天花板足够高,永远有外卷的机会,可以去开疆扩土,去外面创造三个蛋糕肯定比内部各种博弈多切一个角来得更爽更直接。

再有就是,To C 公司有个巨大的好处,就是比 To B 公司好管理,因为信息更容易获得、更透明。To B 公司,使用的人、下单的人和做商务的人可能不是同一个,信息层层传递到这里可能已经失真了,更不要提延迟很久。但是 To C 的东西,信息就摆在面前,很难去通过向上管理,或者被信息茧房给包起来。对管理层来说,观察手段变多了,至少不会犯非常巨大的错误。

如果还有一条,就是不要瞎折腾。很多公司其实是自己把自己折腾死的。

晚点:你怎么理解公司会瞎折腾?

陶冶:公司变大的时候,很多管理层会 panic(慌乱),觉得我一定要怎么改。我觉得没必要 panic。我们不需要天天去做那种改天换地、伤筋动骨、翻来覆去的改革。反正我们比较笨嘛,就是实事求是,我们不会成为管理大师。但大家实事求是,保持互信。互信是一个不可再生资源,好好珍惜。然后能够观测到产品,观测到产出,公司应该会在一个不是很离谱的方向上往前发展。

晚点:你上学是按照一个科学家来训练的。后来你训练自己成为一个工程师,现在又训练自己成为一个管理者。你是怎么学管理的?

陶冶:我管理学的估计不咋样。人本来就生活在一个商业世界里面,每天都可以观察各种各样的商业活动。我觉得学习最重要的是观察,类似于 AI 模型最重要的是数据。不一定非要去上 MBA,那个更类似于蒸馏模型。长期观察大家都干了啥,追踪他们,自己推演事情会怎么发展,事后看谁跌了跟头,谁后面被证明是对的,谁后面被证明是错的,自己前面的推演哪些被证明,哪些被证伪。有点类似强化学习。

还有些很出名的人,去看看他们的传记,他们的书,也是一个重要的数据来源。《乔布斯传》肯定还是挺有启发,马斯克那个传记前半本还可以,后半本因为他还活着,可能也很难写。然后在大疆的所有经历对我肯定是最宝贵的高质量数据 ,第一手的原始数据( raw data),而且覆盖范围足够广。你有多好的数据就可以训练多好的模型,反正每个人的 GPU 算力差别不大。

如果一定要说啥,就实事求是,实践是检验真理的唯一标准,我觉得这句话是最好的。如果还要再说一点,就是公司跟员工之间互相尊重,这也是重要的一个点,你怎么看别人,别人就怎么看你。我们看到过信任被消耗掉,会带来多么灾难性的管理困局。

晚点:管理学有个总结,很多人干得好会升职。但升职了后,就会到了一个无能的状态。本来在底下做设计、做工程做得很好,非要去带一个团队,可能完全不适合。对于一个工程师主导的创业公司来说,这个问题可能更需要重视,你是怎么想的?

陶冶:很多工程师确实不适合当管理者,他可以做很高级的工程师,对产品的贡献可能并不比一个带很多人的管理者少。实际上现在我们有些很资深的工程师,股票超多,工资超高。他也不带很多人,可能就带几个徒弟,很正常。但总有人要挺身而出尝试做自己过去不熟悉的管理,有些人能转型成功。

然后就是我们在还没确定创业方向的时候,就有一个设想,不要让管理层和很早期的员工变成一个既得利益集团,要动态地按能力和贡献来分配任务和收益,而不是分封领地。

晚点:这其实对管理者的要求更高,要真的能看明白下属贡献了什么。

陶冶:对。就是那句话,To C 的公司相对容易一些,合伙人都懂产品,都懂技术,相对来说做判断容易一点,至少不会很离谱,不会指鹿为马。不是通过报告隔靴搔痒做判断,可以拿着产品、技术来做判断。

题图:确定 3D 打印路线图时,拓竹创始团队合影。来源:拓竹科技。

修改于 2026-01-26 17:07

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。