晚点周末丨一连串短命的发明,一个世纪的汉字突围史

从技术史角度理解我们的文字。

文丨朱丽琨 编辑丨钱杨

如今的输入法如此便捷、智能,让我们容易忽视不同文字系统的差别,忘记我们自己的文字有多么独特。我们总说 “打字”,可要严格说来,字母文字确实是 “打” 出来的,词语由一串敲打出来的字母构成。可就中文输入法而言,字词并不是 “打” 出来的。

汉字是唯一仍在使用的象形文字,一个方块字即一个意义整体,当我们说 “打出” 汉字,实际上是通过输入法 “找出” 汉字,是一个检索的过程。

正是这个差异,在计算机时代到来前的一个世纪里,使得汉字经历了一段突围史。所谓突围,指的是人们尝试突破字母文字为中心的体系,为汉字找到属于自己的现代性之路。

中文打字机是见证这段历史的物质载体。斯坦福大学历史系教授墨磊宁(Thomas S. Mullaney)通过《中文打字机》一书揭示了这个载体为什么是 “现代信息技术史上最重要却被误解最深的发明之一”。

《中文打字机》,[美] 墨磊宁 著,张朋亮 译,新民说·广西师范大学出版社 2023 年 1 月版

我们日常关注汉字承载的内容,而这本书聚焦在 “技术语言”,关注打字机、电码本、图书馆索引卡片、字典这些旧日载体,以及它们背后的汉字检索、分类、编码和传输系统。

墨磊宁研究这些 “中文之管道和电线”,试图深入汉字信息系统内部。他发现了一个 “不够吸睛但显然更具活力的中文世界”。

中文版译者张朋亮认为,这本书是一个少有的、让我们用技术史的眼光看待自己的机会。

英文打字机建立起 “嗒嗒嗒” 帝国,而汉字格格不入

中文打字机的命运注定被误解,其中一个原因是英文打字机被先发明出来了。后者在全球商业市场中具有绝对优势,甚至成为一种文化符号。墨磊宁调侃这个现象:“任何有些名声的作家(不论这种名声是真实的还是自我标榜的),都必须坐在其最喜爱的打字机机型前面拍照,将这一烟雾缭绕的创作场景定格。”

一提到打字机,我们脑中浮现的都是有几排字母机械按键和一个操作杆的机器,耳中回荡敲击键盘时的 “嗒嗒嗒” 声。这种印象由西方流行文化塑造。电影《闪灵》中,男主角走向癫狂时,在打字机上反复敲着同一句话,就是一个经典场面。

北京师范大学历史学院副教授曲柄睿评论说,19 世纪打字机的全球扩张史,是 “以英文为思考基础的知识史和技术史”。英文打字机把机械样式固定下来,其他语言的使用者学者把自己的字母文字往上套。这么一来就如墨磊宁所写,“希伯来文变成了 ‘反向’ 的英文,阿拉伯文变成了 ‘连写’ 的英文,俄文变成了 ‘采用另一种字母’ 的英文,暹罗文是 ‘有过多字母’ 的英文”——暹罗第一台打字机发明者,发现打字机键盘盛不下所有暹罗字母,最终舍弃了其中两个。后来这两个字母被暹罗社会完全弃用了。

英文打字机在全球建立起 “嗒嗒嗒” 帝国,只剩汉字和这个体系格格不入。中英文内在属性差异太大。译者张朋亮观察到,即使是 “孔乙己” 的 “乙己” 这样简单的汉字,在一些外国人眼中还是 “像二维码般” 相似难辨的方块图形。

19 至 20 世纪,西方出现一种论调,认为中文是低效的、落后的文字,其背后的文化和文明也是落后的。国内一批知识精英也认为汉字阻碍了中国的现代化,主张废除汉字。鲁迅也曾认为,汉字是 “中国劳苦大众身上的一个结核”,“倘不首先除去它,结果只有自己死”。

在英文打字机成为市场绝对主流的 20 世纪初,可想而知,一个西方发明家如果不是精通汉语,如何以汉字思维去设计打字机。

英文打字机的大小写字母使用同一按键,另有一个专门的切换键,这种单切换键盘机型独占了 “打字机” 的概念,双切换键盘、“无键盘” 的指针式打字机几乎消失。

墨磊宁认为这是 “技术想象力的坍缩”。

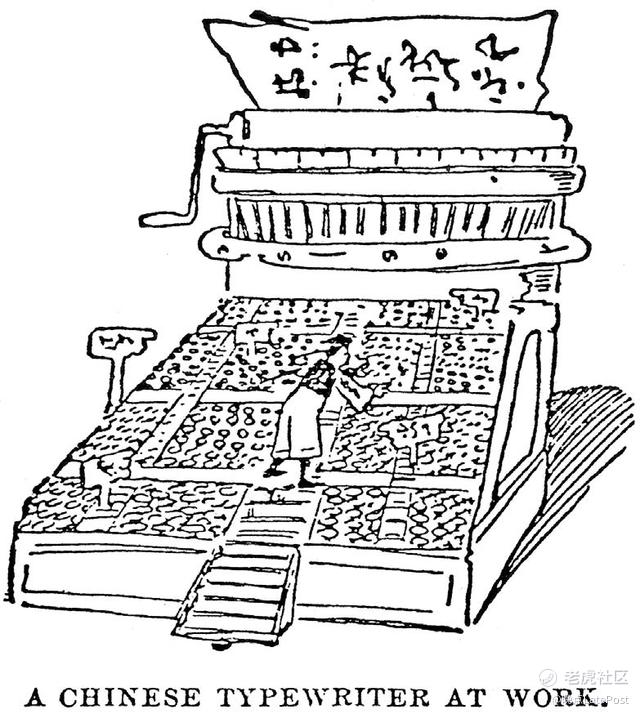

西方世界对中文打字机的想象,总带着讽刺和否定意味。虚构的设想演变成一段 “从未发生过的历史”。1901 年,《圣路易斯环球民主报》刊登一幅漫画,虚构了一台 “中文打字机”,不仅有无数按键,还配上形似中国古代宫殿的台阶,“打字员” 爬上爬下,寻找字符。

70 多年后,《泰晤士报》还有一篇文章写道:“中文打字机在西方是一个由来已久的笑话,它几乎等同于 ‘自相矛盾’ 或 ‘不可能之事’。”

《圣路易斯环球民主报》上的漫画。

墨磊宁认为,不能仅从 “音-义-形” 这三要素理解汉字,提出 “技术语言” 概念,这是理解汉字的第四个维度,关注汉字如何与现代化技术和机械结合,如何自成一套现代信息体系。

在开始具体谈技术实践之前,墨磊宁先解释了何为 “技术语言”。他的例子是中国艺术家徐冰的创作《天书》。徐冰曾造出 4000 多个 “假字”,并以宋体刻印出来, “要求这些字最大限度地像汉字而又不是汉字”。

《天书》展览在艺术圈内外都曾引起轰动,徐冰写道:“一些老教授、老编辑来过多次,这对他们像是有 ‘强迫症’ 的作用。他们在努力找出哪怕一个真的字,这也许是因为,进入这个空间就与他们一生的工作正相反。”

《天书》,尤伦斯当代艺术中心 “徐冰:思想与方法” 展览现场。图片来源视觉中国。

试图读出、认出那些 “假字” 的人都失败了。但是,人们又不得不承认《天书》某种意义上仍是中文。《天书》把中文使用者的思维撕开一道缝隙,是一次脱离 “音-义-形” 维度观看汉字的机会。

墨磊宁认为《天书》是一种探索,“关于人可以将技术语言上的延续性推到多远”。

英文打字机和中文构造了两重 “刻板印象”,人应该从中解放出来。

墨磊宁接下来讲了一系列创造中文打字机的故事,他预告,“这个故事将由一系列短命的实验、原型和失败构成”。

如何排序是汉字与技术结合的根本性问题

选择不同技术路线的创造者相继登场了。美国传教士谢卫楼(Davelle Z. Sheffield)发明了第一台中文打字机,墨磊宁分析,谢卫楼是为了方便在中国传播基督教和西方文本,也可能是担心自己的表达在翻译中损失原意或被人故意删减。

谢卫楼认为每个汉字是不可分解的个体,机器每次打出的也应该是完整的汉字。因此,他设计的打字机是一个大圆盘,4662 个汉字在上面排成 30 圈,跟西式打字机在外观上完全不同。

谢卫楼的发明基于 “常用字”,按汉字在文本中出现的相对频率挑选和排列。但到底哪些是常用字,哪些不是?谢卫楼的挑选标准十分自我中心。这位传教士,把狮子、骆驼和鸟类等神学典故里经常出现的动物,归入常用字。对他来说,没什么字比 “耶”“稣”(稣)二字更重要。如果完全按中国人日常用字的标准,“稣” 字不可能被选入大圆盘。

谢卫楼发明的中文打字机。图片刊登于《科学美国人》。

在谢卫楼的打字机发明 10 年后,在美国学习工程学专业的中国人周厚坤也基于 “常用字” 造出打字机。它是一块方形桌面式的字盘,没有按键。此时,“常用字” 研究在国内快速发展,周厚坤基于当时著名的平民教育丛书《六百字编通识教育读本》,将常用字缩减到 3000 个左右。他想做一台面向中国广大民众的 “通俗打字盘”。

《大众科学月刊》上的周厚坤。

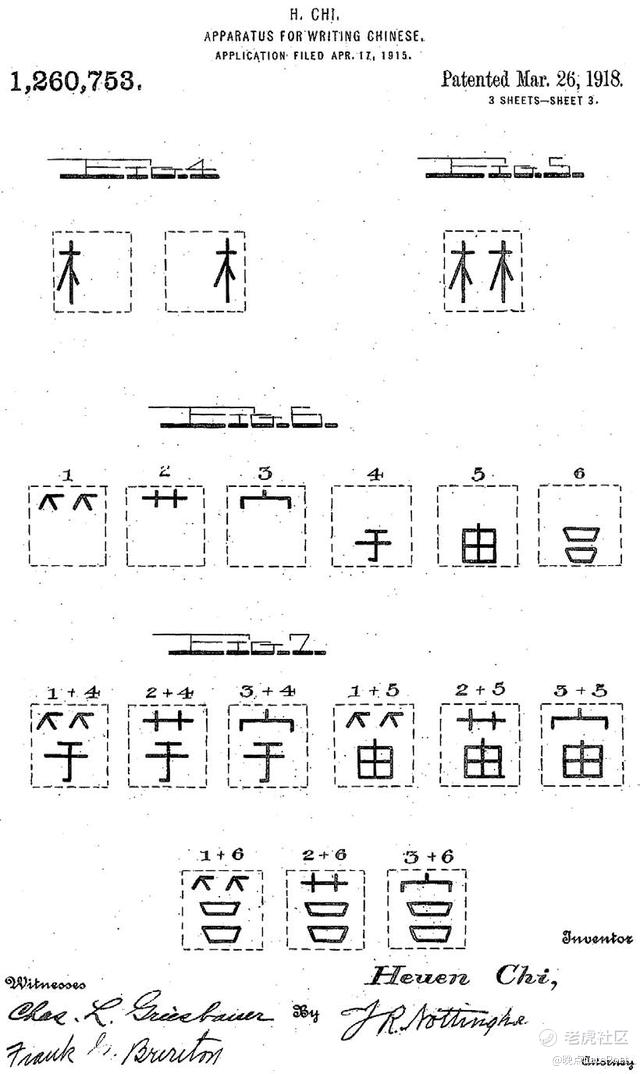

同样在美国留学的祁暄,用 “拼合活字” 法把字拆解成一个个 “零件”,再像字母拼出一个单词那样,拼出汉字。这种做法让汉字有了 “可拆分的机械性”,但被批评牺牲了汉字之美。在祁暄的打字机上,“宇宙” 只是编号为 3 的 “宀”,拼上 4 代表的 “于” 和 5 代表的 “由”,“零件” 之间有一条很宽的缝。

祁暄的美国专利。

周厚坤和祁暄曾为谁发明的中文打字机更好用吵得不可开交,但他们的发明都没能大规模商业化。

对汉字编排法的探索仍在继续,在 20 世纪 30 年代到达顶峰,标志是 “检字法问题” 的讨论。

张朋亮解释,顺序问题是汉字与技术结合的一个根本性问题。字母文字都有 “字母表”(alphabet),它本质上是一个序列(sequence)。汉字曾以《康熙字典》的 “部首-笔画” 系统排序,但这种方法难以适应现代信息系统的需求。

墨磊宁将人们探索 “检字法” 过程的一个章节命名为 Puzzling Chinese(译作 “谜一样的中文”)。“puzzle 的意思是把一个东西当成谜去思考。” 张朋亮说。Puzzling Chinese 还可以按照偏正结构理解为 “令人困惑的中文”,一语双关。

曾任商务印书馆总编辑的高梦旦发明了 “归并部首法” 来解谜,曾在民国时期担任教育部长的陈立夫发明 “五笔检字法”。

在 “检字法问题” 讨论的高潮,墨磊宁写道,“不少于 72 种实验性检索系统被提出,旨在重组中文语言信息环境,这相当于为汉字创造了 72 种新的 ‘字母顺序表’”。

20 世纪 40 年代,作家林语堂作为中文打字机的又一位发明家登场了。

林语堂创造的 “人机交互”

“会厅里一片肃静,只听见一按再按的按键声,然而这部打字机死也不肯动。再经过几分钟的努力,父亲不得不向众人道歉。”

林语堂的女儿林太乙在《林语堂传》中记下这场产品发布会的尴尬氛围。她是在场为父亲操作打字机的人,而观众是雷明顿打字公司的十位高管。雷明顿是生产单切换键盘打字机的代表公司,也是西式打字机全球扩张过程中最重要的商业力量之一。

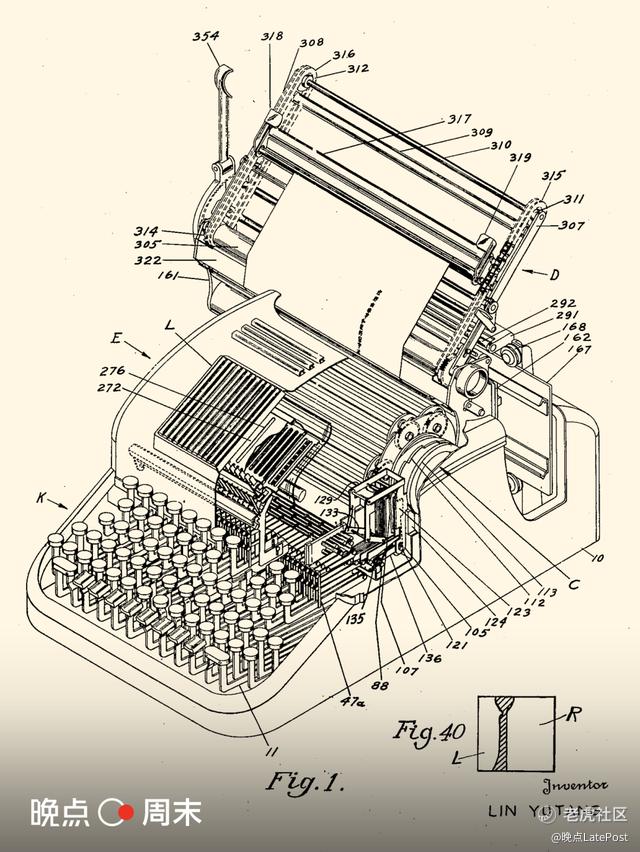

打字机被林语堂命名为 “明快打字机”,凝结了他多年的心血。如果看到这款打字机的潜力,雷明顿公司将给林语堂提供一大笔资金。

可在这关键时刻,“明快打字机” 失灵了。

用现代眼光看,“明快打字机” 的用户体验比以往的发明好得多:按键只有几十个,只需要按 3 个键, 8 个候选字就会出现在一个显示框里,打字者能很快选出最终需要的字——使用体验与拥有了显示器后的中文输入法很相似了。

林语堂研究出一套复杂的机械结构,将 8000 多个汉字和字符封装在形似西式打字机的匣子里。由于字符隐藏在机器内部,按键操作必须清晰易懂。他发明了一种新的检索方法,将其称之为 “上下形检字法”,新方法意味着一种理解汉字的新角度。

据钱锁桥版《林语堂传》,林语堂说,“不能考虑其(汉字)笔画而只看其上形和下形,而且必须把上、下形看成一个整体,不用再细究。” 简单来说,就是把汉字左上和右下的 “部件” 分别编码,这样只需要 36 个上键和 28 个下键,墨磊宁说,“就可以组成现有的任何汉字”。

早在构思阶段,林语堂把常用字、拼合活字和代码这三种技术路线都否决了。他最终给出的 “第四个解” 实际上融合了前三种方法。

“这很有启发意义,” 张朋亮说,“英语有个词 facet,最初指钻石的切面,意思是世界上很多事物不只有一个面貌。有时如果想全面搞懂它们,需要多种路线的整合,或者多个看似矛盾的观点的融合。”

林语堂和林太乙展示 “明快打字机”。

把打字机发明出来的前三十年,林语堂就在思考汉字如何现代化。哈佛大学东亚系讲座教授王德威主编的《哈佛新编中国现代文学史》中,收录了耶鲁大学近代中国文学学者石静远介绍林语堂和 “明快打字机” 的文章。文中提到,林语堂曾写了两篇关于汉字如何分类、编排和检索的文章,它们引发 20 世纪 20 年代 “检字法问题” 走向热潮。

石静远评价林语堂的发明是 “一次成功的没有字母表的字母化”,这套创新的字符提取体系有更重大的意义,“实现了中国在 20 世纪初所确立的现代性双重要求,即同时拥有 “赛先生”(科学)和 “德先生”(民主)”。

回到尴尬的发布会现场,“明快打字机” 只是有些机械上的问题,当天就被工程师修好了。第二天,林语堂召开了一次记者会,林太乙自如地打出了记者选定的任何字。

可林语堂的打字机专利申请迟迟没被批准,他的资金也快用完了。在极度窘迫时,他向赛珍珠夫妇借钱,对方婉拒了。20 世纪 40 年代末,地缘政治形势变化,林语堂的打字机也没有机会规模化投产。

林太乙在为父亲写的传记中,把 “明快打字机” 叫作 “难产的婴儿”。林家为它花了超过 12 万美元,背上债务。

“它并不失败。” 墨磊宁认为林语堂的打字机 “是一种全新的人机交互的例证,时至今日仍然与各种中文信息技术有着密不可分的关系”。

穿过文化迷雾,看到不同的 “ facet”

正是在持续失败的探索之中,现代中文信息系统慢慢成形。

墨磊宁认为,现代中文信息技术史的重要性并不在于即时影响力的大小,而在于中文遭遇的技术语言现代性问题的强度和持久度,“是去模仿字母文字世界形成的这种技术语言现代性,还是完全自绝于字母文字世界,走一条自力更生的技术语言发展道路?”

写作中,墨磊宁有意识地使用抗争性的(agonistic)视角,将中文打字机与西式打字机并置,与西方中心视角抗衡。书的中译版副标题 “一个世纪的汉字突围史” 也是同样基调。

“这也涉及到文化的能见度的问题。” 张朋亮说,“我们每个人生活在文化的迷雾当中。” 他注意到作者的平视目光,“而不是天然地将现代性这一主题带入西方语境”。

阅读这样一本外国人写的中国技术史,也能让读者看到本国文化中不同的 facet。

翻译过程中,张朋亮受启发思考中英两种语言对应的不同认知方式,他概括为 “数与形” 的差异——英文走的是 “数” 的路线,有逻辑的牵引。英语单词横向排列,有先有后。汉字走 “形” 的路线。如今的中文输入法演化至检索式,符合汉字的内在属性,是一种 “按图索骥”。

追溯字母文字起源,腓尼基字母被学界普遍认为最初也是象形字,A 代表的是牛角,B 代表两层楼。关于未来的汉字,张朋亮想象,它们也许会展示出 “数形结合” 那一面。

翻译各种检字法的章节时,他也设想了一种检字法:把汉字铸成蜡模再融掉,做精细的称重,用每个字的重量数值为汉字编码,类似化学元素周期表,“让中文里也开始有一些数理的可能性”。

他还改用起笔画输入法,每打一个字之前,都要想字形。“我感觉自己是在写字,用这些部首在写。” 他希望多感受汉字独特的美。

文内首图:林语堂设计的 “明快打字机” 专利图纸。图片来源 wikipedia。

除注明外,图片均由《中文打字机》出版方 “新民说” 提供。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

文章信息丰富多彩,很有趣,楼主多发哇~

真的太棒了,我好爱这种帖子