基金经理薪水上限是这么多?金融从业人员的薪水到底该怎么算?

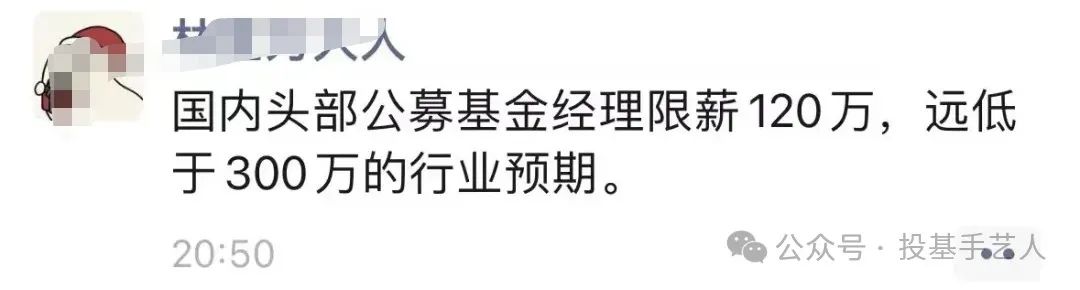

金融从业人员近期人心惶惶的,关于裁员降薪的话题不断。五一期间传出某外资公募的某地渠道团队集体离职,同时总经理也离职了。还有在传某司35—40岁女中层们集体怀孕,以度过裁员寒冬。昨晚,又出现以下一张贴图,疯传某头部司基金经理限薪120万,远低于之前300万的预期。

看了一下很多自媒体的文章,以及论坛上的一些评论,大多数都是泄愤话,很少有理性分析的,或者敢于讲真话的。

金融行业的裁员降薪其实不是最近才开始,远的有信托,之后是银行,然后是券商也开始了实质性动作,现在大家开始讨论公募基金了。

金融行业,尤其是其中的资产管理行业,在全球都是属于高薪行业的。不仅是现在,古代的钱庄或是犹太放贷人,也都是高收入的。这是由其行业特质所决定了的。整天与钱打交道的人,若不给予相对较高的薪酬,那就很难不激发出人性深处的“恶”来,到时候损失更大的可能是全社会。

金融行业在古今中外都是高薪,这并不意味着当前的薪酬体系就是合理的。金融行业属于牌照运营,监管相对较为严格。金融又属于强周期性行业,大起大落再大起。很多人吐槽说:“基金经理就是看天吃饭,凭啥拿这么多。”其实真正理性表达的应该是周期性因素对从业人员的业绩影响很大。

金融从业人员的业绩里面,确实有很多运气成分,有些人运气好,恰好赶上了大牛市的周期,于是就很容易一飞冲天。按照之前的薪酬体系,基金经理在起飞的大周期里是名利双收的。基金经理自己也很容易飘起来。多数明星基金经理经常把金融周期所给予的,当作是完全靠自己能力得来的。而基金公司的薪酬考核体系,也是偏于短期变现,这又鼓励了基金经理们去赌短期业绩。亏了是基民的,赢了就是自己的。基金公司也不会吃亏,业绩爆发了,基民就蜂拥而入,管理规模暴增,而管理费又是和管理规模密切相关的,自然公司收入也增加。

若是以一个完整的牛熊周期来看,从客户那里收取的费用相比于带给客户的收益,公募基金比私募基金已经算良心很多了(尤其是在降费降佣之后)。在牛市周期里面,私募收取的超额提成何尝不是牛市的馈赠?私募基金的商业模式,更是鼓励了私募基金经理的赌性。所以,在熊市周期里面,私募基金发生的事情更可怕。只有那些真正在意客户感受,有长期经营理念的私募,才会想到如何去平衡金融牛熊周期带来的强烈波动。这样的私募基金公司是极为稀少的,找到了就好好珍惜吧!

话又回来,虽然是强监管,但金融行业本质还是个市场化运营为主的行业。金融从业人员的薪酬体系,肯定主要还是由市场来决定。若是按照金融行业人均薪酬来看,虽然在全社会各行业中排名较为靠前,但若以最近二十年为维度来看,几乎每年都会有一些行业超过金融行业。现在很多曾经热门的行业的薪酬都有所降低,大环境下金融行业的人均薪酬应该也会有所降低,但这主要还是由熊市周期决定的,是市场行为决定了的。就算是没有任何限制性措施,你说熊市的奖金能和牛市一样么?

人均薪酬降幅是可控的,且对于绝大多数从业人员来说,降低的可能主要是奖金部分,基本薪酬调整幅度不会大的。多数从业人员,应该也没啥好担忧的。当然,普通员工可能会遭遇裁员,这主要还是由行业周期决定了的。

现在讨论较多的还是上限问题。虽然很多从业人员的薪酬并不会碰到上限,但如果一个行业的天花板弄得很低,就会让中底层员工断了升职加薪的念想,意味着上升通道被封死,意味着通过努力创造美好生活的想象空间没了,这对于整个行业都是很可怕的事情。

金融行业的薪酬问题的核心不是人均薪酬过高,而是内部分化太大。少数人拿走了牛市周期里的行业红利的大头,大多数普通员工也就是跟着喝点汤而已。

金融行业薪酬的另一大问题是无法与客户共情。牛市周期里,基金经理的投资策略对路,帮客户赚了很多钱,但到了熊市又都还回市场了,一个周期下来,可能还帮客户整体亏钱了。那薪酬体系可能就需要更精巧的设计,综合考虑整个市场牛熊周期的情况。“一刀切”式地限高,是不能解决激励与公平的平衡性的问题的。

市场的传言很多,个人感觉多数是不靠谱的瞎传。“限高”这个问题的解决,应该不会拖很久,也许上半年就能看到一些公司陆续公布方案,毕竟普通员工的激励还是应有的。

正如前所述,单纯的“限高”解决不了核心问题,相信未来有一些公司会尝试新的兼顾公平的激励方案。行业可能会更多地从整个牛熊周期的角度去考虑薪酬体系,包括但不限于员工股权激励,提高基本薪酬、降低奖金比例,新设三年奖或五年十年奖,等等。

无论各公司方案如何,最终肯定不会误伤到大多数金融从业人员,不会伤害到普通员工的工作积极性,毕竟公募基金行业2万多员工代表着2万多个家庭,若是考虑到包括私募、银行、保险、券商、PE\VC,等等,那就是上千万的金融从业人员。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。