拜托大家一件事儿,我很荣幸被老虎证券选为2021年老虎社区年度人物之一,目前正在投票评比中,请大家帮我投投票吧,https://www.laohu8.com/post/147338736 ,打开链接记得选择走马财经帮我投一票呀,谢谢大家了。

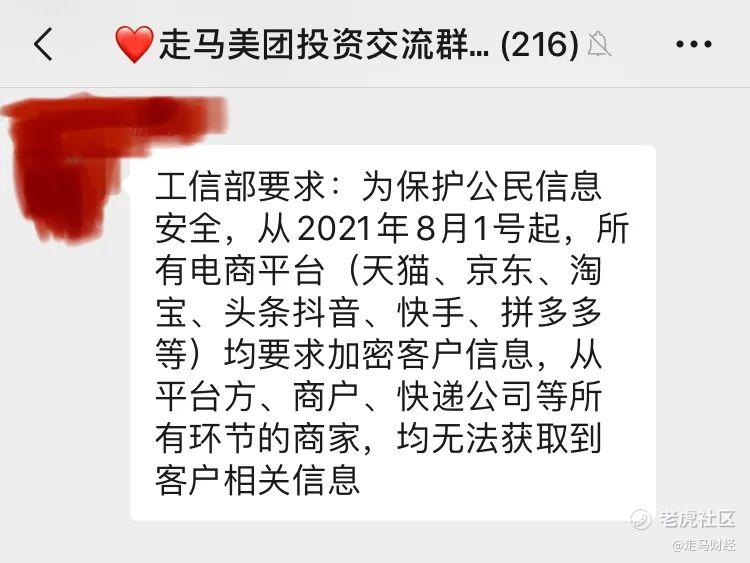

7月20日,一条消息突然在我的朋友圈和微信群传播。

截止到发稿前,我并没有得到这一消息的官方信源,互联网上传播的几处信源也不权威,我们群内讨论的结果一致认为:消息前半段大概率属实,也就是说,电商平台很可能将被要求加密客户信息,保护公民隐私和信息安全,即便这个时间节点不是传闻中的8月1号,也会是在不远的将来;但是,“从平台方、商户、快递公司等所有环节的商家,均无法获取到客户相关信息”这一段,极有可能是不属实的。更有可能的结果是:客户信息加密后,商户和快递公司均将无法获取到客户相关信息,平台方是可以的。

下面,本文将花3-5分钟左右时间,解答几个问题:

一、为什么说用户信息加密大概率是真的?

二、为什么说被限制的大概率只是快递员公司和商家,而不包括平台方?

三、信息加密保护政策,对电商赛道影响几何?

第一个问题,为什么说用户信息加密大概率是真的?因为电商平台用户信息加密是大势所趋,也是众望所归。

就全球而言,像淘宝、天猫、京东、抖店、快手小店那样可以通过订单详情直接查看买家电话号码,然后直接电话沟通的情况,可能是中国特有的。其它地区如东南亚、南美的电商我不确定,但是在电商鼻祖亚马逊那里,不论是亚马逊美国、欧洲还是中东、亚洲,商家都是无法通过订单直接查看买家电话并联系的,在亚马逊,商家主动联系买家需要使用电子邮件。

具体方法如下:

1.在【订单】下拉菜单中,选择【管理订单】。

2.找到卖家要与买家进行沟通的订单,然后在【订单详情】中点击买家名称。

3.在【联系买家】表单中,从下拉框中选择一个主题。

4.在【消息】文本框中输入一条消息。

需要注意的是,向买家发送的消息仅可采用纯文本格式。亚马逊会屏蔽任何包含超链接或其他 HTML 代码的消息。

5.点击【提交】发送卖家的消息。

此时,系统将向卖家的客户服务电子邮箱发送一份副本。买家收到的电子邮件中将提供一个匿名电子邮件地址,供买家直接回复邮件。所有后续沟通都将直接通过电子邮件进行。

这种方式在我们这里听起来匪夷所思,感觉是落后生产力的代名词。但是在国外却一直沿用至今,一方面国外电子邮件非常普及;另一方面,国外的隐私保护向来严格,他们可能也无法想象自己的私人电话被各种商家、快递员随意查阅和打爆。

就历史而言,淘宝、京东等早期传统电商习惯沿用这种直接沟通的方式,新一代电商如拼多多、抖音电商等已经主动走在了为买家信息加密的路上,或者已将此事提上日程。

2020年12月初开始,为了保护消费者隐私信息安全,拼多多平台进行了虚拟号改造,商家查看订单中买家信息时,看到的都是系统自动生成的用户虚拟电话号码,类似于点外卖时骑士打的客户电话,且平台将会按照每笔订单0.01元进行收费,收费用于使用隐私虚拟号替换买家真实手机号。

近日,抖音电商也发布关于消费者隐私信息加密公告称,为了确保抖店消费者和商家的数据安全,抖店已于2021年5月24日发布了《关于推荐商家使用抖音电商电子面单的公告》,明确平台将逐渐加大对数据安全的管控。

2021年8月1日起,抖店平台将对抖店订单中的消费者隐私信息进行加密,建议商家开通和使用官方提供的抖音电商电子面单及打印组件打单发货。

拼多多和抖音走在了前面,淘宝、天猫、京东、唯品会、当当等其它一众电商平台估计也会跟上,无论政策趋势还是大众心理,都有这个需求。

就政策层面而言,打击信息泄露、保护用户信息安全是当下互联网平台治理的重点方向,过去这几年,新闻上不时会爆出大批量用户信息泄露的事件,涉事平台包括电商、本地生活等涉及交易信息的平台,因为这类平台的用户信息既有客户姓名、电话,又有客户详细住址,非常有利用价值。电商平台与其坐等政策干预进来被动挨打,还不如主动求变,提前做好准备。

就大众心理趋势而言,随着国人对隐私保护的日趋敏感,加上手机信息被大量泄露后各种广告电话不堪其扰,信息加密将会受到大众热烈欢呼,这是意料之中的事情。

第二个问题,为什么说被限制的大概率只是快递员公司和商家,而不包括平台方?这里面的原因相对复杂一些。

首先,从法理层面而言,政府只有管理基础信息(居民身份、户籍身份、驾照身份)和敏感信息(刑事、治安、军事等)的权限,不具备托管商业用户信息的权限。如果因为特殊原因,需要将这类商业用户信息进行托管式监管——平台使用这类信息需要向政府获取授权——无论免费或付费,都需要走立法程序,这将是一个漫长的过程,且结果亦未可知。

其次,就执行层面来讲,保留平台方对用户信息的知情和使用权,可以避免事情过度复杂化。毕竟,特殊情况下,如果商家通过平台聊天工具或是虚拟电话无法联系到客户,还是需要求助于平台小二,小二直接联系客户,无论是短信还是电话联系,都是比较容易沟通的,若平台都没有用户真实信息,需要向政府获取授权,将把沟通成本无限复杂化。

再次,对于用户信息泄露的问题,过去比较棘手的部分在于,平台疏于管控,商家、快递公司都可以随意获取大量用户真实信息,全国上千万第三方商家、上百万快递网点都可能成为泄露、交易用户信息的主体,出事后很难查证,即便查出来也很难追责,因为这些小团体根本承担不起责任。而电商平台本身,是没有泄露用户信息的动力的,它们本身技术强度也更有保障,而且主体不多,全国加起来也不会超过20家,都是大公司,出了事故追责起来也容易。

最后,可能也是特别重要的一点,用户信息是平台大数据运营的基石资产,也是平台商业价值的核心要素,无论是持续运营,还是价值维护的角度,都不太可能让这些信息拱手让出。如过要平台禁止获取用户信息,传闻中言之戳戳的8月1号,在时间上根本不可能实现。

第三个问题,用户信息加密保护升级,对电商赛道影响几何?

我觉得这个问题可以从两个维度来分析,一是假设加密的结果按照我所预测的大概率方向走,即所有电商平台的商家和快递公司无法获取用户信息,只有平台方可以。二是假设加密的结果是小概率事件:链条上的所有主体,包括平台方、商家和快递公司都无法获取用户信息,用户信息被加密后由政府托管,平台要使用需要向政府获取授权——无论免费或付费。

在大概率的维度中,电商平台拥有用户信息,商家和快递公司无法获取,只有虚拟电话。

这种情况下,基本上用户是举双手赞成的,原因前面已经说得很清楚了。对用户来说损失很小,收益很大。

对商家来说,与客户沟通的效率会有所下降,成本会有所提升,尤其是遇到一些特殊情况的时候。也没法像以前一样向客户发送短信了。

对快递公司来说,也有一点小小的负面影响,当需要向客户发送取件码短信的时候,实际上是有难度的,如果用户虚拟号打了没人接,或没有绑定微信通知,会增加沟通难度。

对于电商平台来说,这件事基本上没啥负面影响,如果一定要说有,那就是参与主体商家和快递公司效率有所下滑,会影响平台整体的效率,但是这种影响微乎其微,而且大家都是同一起跑线,完全可以忽略不计。反而还有比较明显的正面影响,商家更难将老客户资料导出来,转向私域运营了,这将意味着商家更依赖平台。整体而言,电商平台是正面多过负面的。

这件事,影响最大的是老用户运营和营销这块。以前商家亏钱做活动,获取大量新用户,还可以通过这些用户的电话、微信运营,做复购来赚用户生命周期的钱。现在亏钱拉新后获取的是一堆虚拟号码,无论是发短信还是加微信,都变得更艰难了。

由于传统电商平台广告成本高企、佣金高昂、新用户获取成本逐年走高,很多商家会把客户信息导出来,通过各种技术手段与这些老客户建立私密联系,比如微信端运营,然后将客户导入到有赞、微盟等私域电商平台,寄希望于圈住这部分忠实用户。有赞、微盟就是在这样的背景下蓬勃发展起来的。

在用户信息加密的趋势下,商家仍然可以通过随货发送微信二维码、商品包装自带二维码等方式与客户建立私密关系,但是用户手机号这层关系被切断了,肯定会影响私域运营的效率和效果,进而影响有赞和微盟这类私域电商的发展,有赞微盟可以说是无辜躺枪。

如果未来真的发生前文所述的小概率维度事件,平台方、商家和快递都无法获取用户信息,用户信息被加密后由政府托管。那它将不仅在运营层面严重影响电商平台的价值,影响电商平台的商业价值,而且会在所有行业用户信息监管中开了一条先河,意味着各类互联网平台的用户信息都会被收归政府托管。互联网公司走到后面都是大数据公司,如果基础用户信息无法自由获取,这将会重构中国互联网行业的估值模型,就不仅仅是对电商行业的一点影响了。

这里简单插入一段关于大数据杀熟的解释,在我看来,同一个SKU,比如同一家酒店的某个房型,或者同一款手机型号、同一家店的同款外卖,针对不同消费层次的用户展示不同价格,显然是大数据杀熟,应该受到整顿。针对不同消费层次的用户,推荐系统或是搜索系统展示的不同价位的商品,只要不是同一个SKU,这叫千人千面,是合理的。

整体而言,基于第二种可能性——小概率维度,首先需要立法,其次落地时间太长,而且负面影响太大,目前看来发展到这一步的可能性几乎为0,没必要过度担心。$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$ $中国有赞(08083)$ $微盟集团(02013)$

最后提醒大家一件事儿,我很荣幸被老虎证券选为2021年老虎社区年度人物之一,目前正在投票评比中,请大家帮我投投票吧,https://www.laohu8.com/post/147338736 ,打开链接记得选择走马财经帮我投一票呀,谢谢大家了。

精彩评论