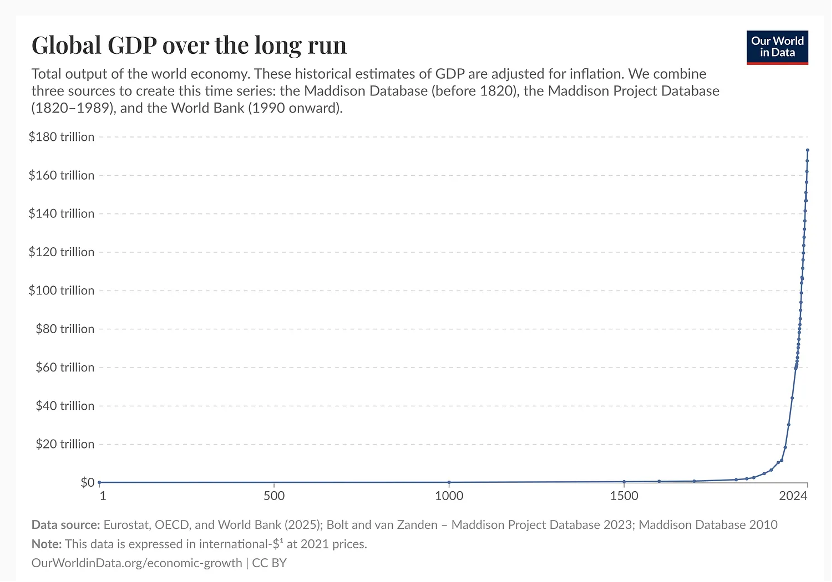

在介绍今年诺贝尔经济学奖得主的研究之前,可以先来回答诺奖官网上的这个问题:

在人类历史的大部分时间里,经济停滞还是经济增长才是常态?

答案是停滞。

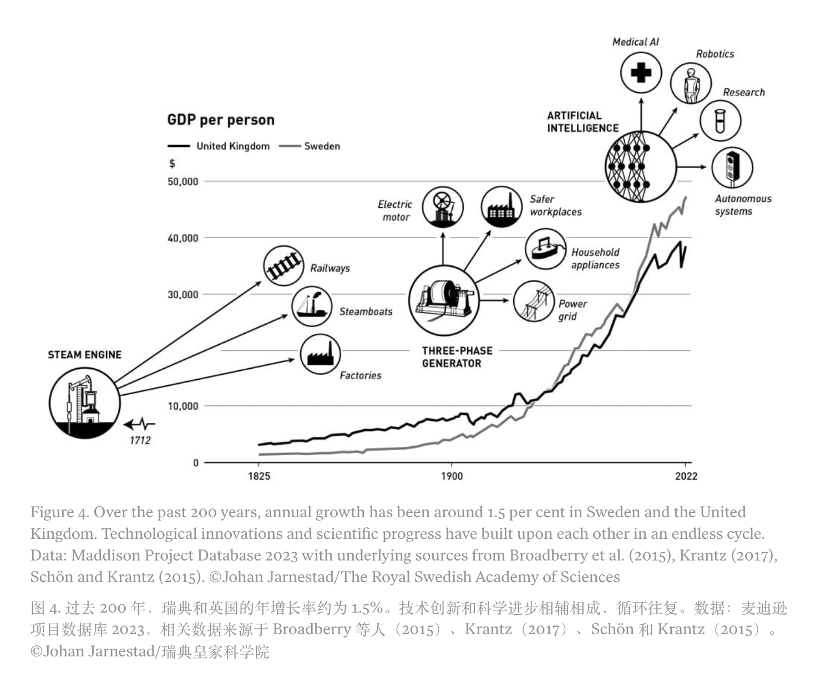

这张令人震撼的图表,显示了经济学中最重大的问题之一,曲棍球棒效应(Hockey-stick Effect)。

在人类历史的大部分时间里,经济几乎是一条贴近地面的水平线,绵延数千年,纹丝不动。而后,大约在200年前,这条线陡然昂首,以近乎垂直的角度向上攀升,直至今日。

为何会发生这种转变?何时发生的?又是什么促成了这种转变?

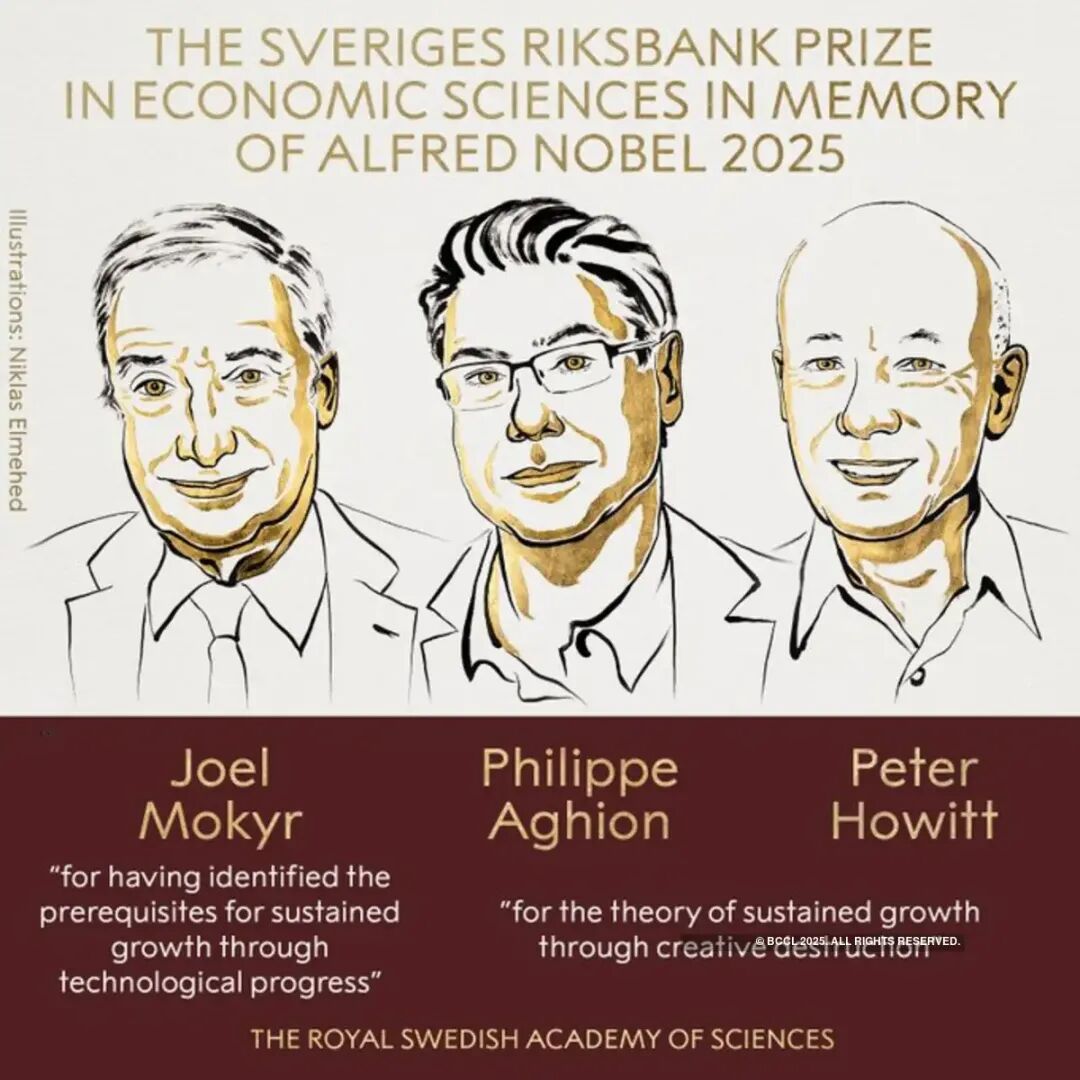

这些正是诺贝尔经济学奖得主乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)研究多年的问题。Mokyr因阐明了先决条件,即持续增长得以实现所具备的条件,而获得半数奖金。菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得·豪伊特(Peter Howitt)则因构建了创新如何在满足这些条件后实际推动增长的核心模型而共享了另一半奖金。

为何经济停滞而非增长才是常态?

工业革命之前,人们的生活水平在几个世纪里基本保持不变,这种情况有时被称为马尔萨斯陷阱(The Malthusian trap)。持续快速的经济增长是一个相对较新的现象,主要出现在过去两个世纪。

经济史学家托马斯·马尔萨斯曾提出一个著名论点:人口增长往往超过粮食供应增长。根据这一模型,任何收入或技术的进步都会导致人口增长,而不是人均生活水平的提高。人口增长最终会耗尽资源,使人均收入回到仅够糊口的水平。这种循环导致实际工资和生活水平长期处于停滞状态。

此外,还有几个关键因素共同阻碍或限制了前工业化社会的长期经济增长。分别是技术限制、单一且脆弱的经济产业结构、僵化的社会结构、周期性的冲击和危机。

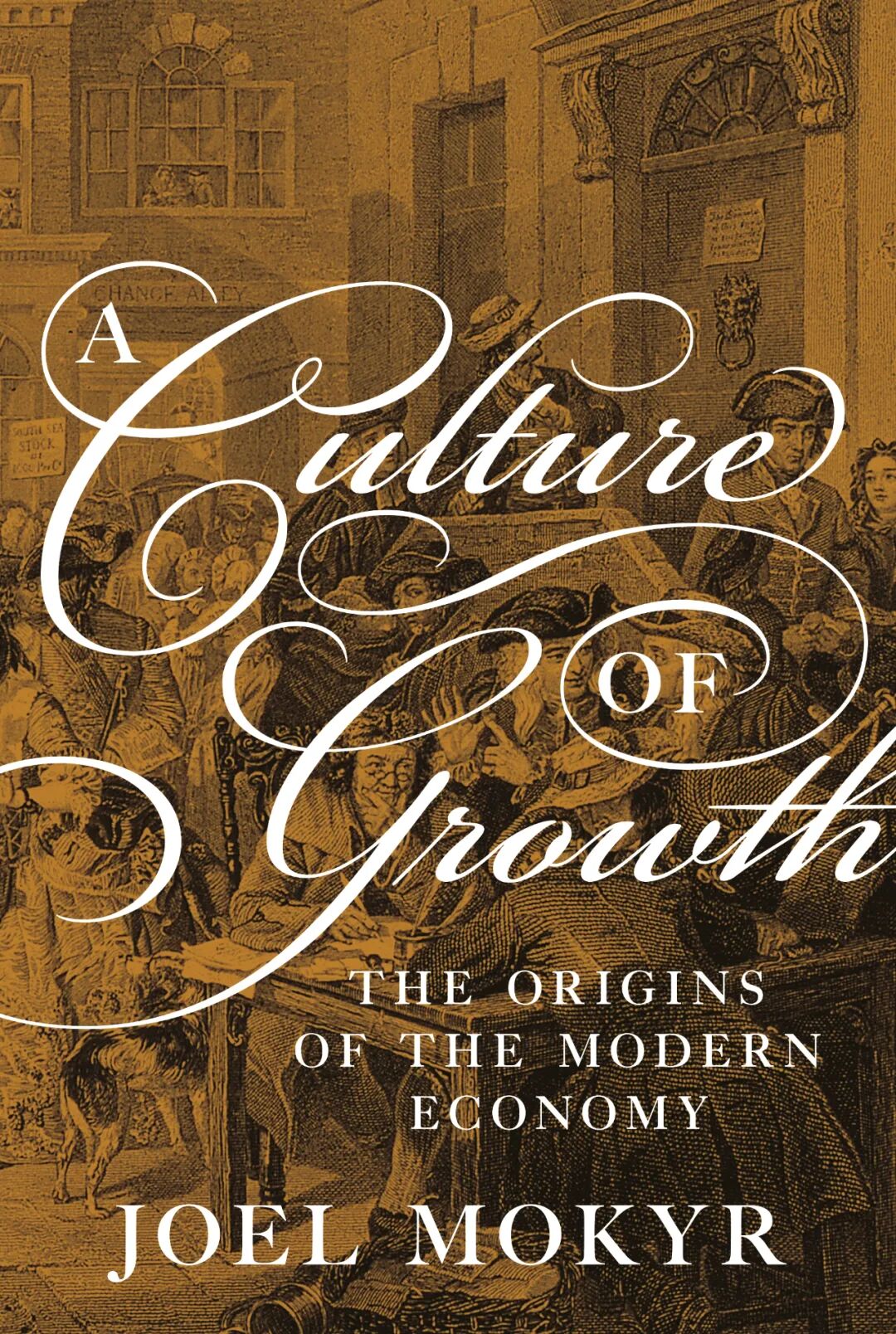

经济停滞的原因比较明显且容易理解,而经济增长却难以准确归因,所以Mokyr试图揭示欧洲工业革命前后经济增长的规律,在研究过程中,他意外发现了一些相当奇怪的现象。

历史的启示:Mokyr与增长的“配方”

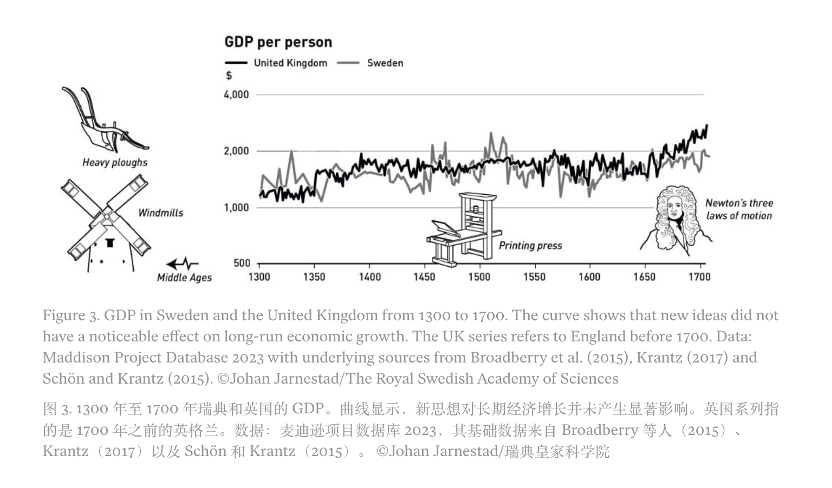

Mokyr在研究14世纪初至18世纪初瑞典和英国的数据时,发现收入水平时涨时跌。但总体而言,长期增长几乎不存在,即便在印刷术等颠覆性创新出现时也是如此。

然而,从19世纪初工业革命全面展开后,图表呈现的景象便截然不同。

自此之后,世界发生了翻天覆地的变化。除却1930年代的大萧条等少数重大挫折,经济增长取代停滞成为新常态。各国经济持续扩张,直至今日。

这并非英国或瑞典独有的现象。众多工业化国家都遵循相同轨迹,以年均1.5%左右的稳定速度增长。字面上看或许微不足道,但换算过来,这种持续增长足以让个人在职业生涯中实现收入翻番。

这让Mokyr感到好奇,究竟为何会发生这种增长差异?

其实,答案可以归结于几个简单的因素。

他发现,前工业时代的创新与我们今天所理解的大相径庭。那时的创新,更多是基于他所称的“规范性知识”(prescriptive knowledge)(出自Mokyr的著作《雅典娜的礼物》),即工匠们知道“如何”做某事,却不知“为何”这样做有效。

一位中世纪的铁匠可能知道通过特定的加热和捶打能让金属更坚固,但他对背后的金属学原理一无所知。这种知识的传承依赖于经验和试错,进步缓慢且充满偶然。

与之相对的是“命题性知识”(propositional knowledge),即对自然规律的系统性理解,解释事物运作的原理(为什么)与方法(如何)。

在工业革命之前,这两类知识几乎是绝缘的。掌握理论的学者与埋头实践的工匠分属两个世界,互不往来。因此,创新常常误入歧途,比如无数人曾痴迷于制造永动机——一个违背热力学定律的幻想。

转折点发生在16至17世纪的科学革命与随后的启蒙运动。

Mokyr指出,这一时期的关键变革,在于搭建了理论与实践之间的桥梁。以弗朗西斯·培根和牛顿等人为代表,一种全新的知识标准被确立:强调精确测量、可控实验和结果的可重复性。

科学不再是纯粹的思辨,而是开始与现实世界紧密互动。

然而,仅有知识的融合仍不足以启动持续增长。Mokyr的分析揭示了另外两个关键要素:

技术与商业的结合:天才的设想需要转化为现实。

达芬奇在工业革命前数百年就设计出了飞行器和降落伞,但受限于当时的材料科学和动力来源,这些构想只能停留在图纸上。

相比之下,工业革命时期的英国拥有完美的组合:大量能将图纸变为产品的熟练工匠、进行实验和改良的工程师,以及愿意为规模化生产提供资金的企业家。

对变革的社会开放性:任何新技术都会打破旧有的利益格局,创造赢家和输家。

在前现代社会,根深蒂固的贵族、地主和行会等精英阶层,有足够的能力阻挠任何威胁其地位的变革。

然而,工业革命时期的欧洲,特别是英国,政治权力已相对分散,商人和实业家的影响力日益增强。这使得任何单一群体都难以扼杀进步。社会开始推崇理性和证据,变革不再被视为洪水猛兽,而被看作通往繁荣的机遇。

Mokyr的研究揭示,经济增长的突然启动并非偶然,它是一系列文化、制度和知识前提共同作用的结果。当“知其然”与“知其所以然”相结合,并辅以足够的技术能力和开放的社会环境,增长的引擎才算真正组装完毕。

但随之而来的是另一个问题:如果新发明不断取代旧发明,在此过程中淘汰企业甚至整个行业,经济如何持续增长?

这就涉及到另外两位诺奖得主Philippe Aghion和Peter Howitt的研究范畴(我的研究中,对Aghion的引用也有很多)。

增长的引擎:Aghion、Howitt与“创造性破坏”

如果说Mokyr解释了增长引擎“为何能被启动”,那么Aghion和Howitt则构建了这台引擎“如何持续运转”的理论模型。

他们将约瑟夫·熊彼特提出的“创造性破坏”(Creative Destruction)概念数学化、模型化,使其成为现代增长理论的核心。

他们的理论解决了宏观经济中的一个悖论:从整体看,美国等发达经济体的增长率长期以来非常平稳,大约维持在每年2%左右。但深入到微观层面,经济活动却充满了剧烈的动荡。每年约有10%的企业倒闭,同时又有10%的新企业诞生;大量的就业岗位在消失,同时又有更多的新岗位被创造。

如何解释这种“宏观平稳”与“微观动荡”并存的现象?

Aghion和Howitt的模型给出了答案。

他们认为,经济增长的本质,就是新技术、新产品不断取代旧技术、旧产品的过程。

当一家企业推出革命性创新(如智能手机取代功能手机),它便获得了暂时的垄断利润,成为市场领导者。这种高额回报,激励着其他企业投入研发,力图以更新的创新取而代之。

这个过程,因为诞生了新事物而具有“创造性”;又因为淘汰了旧事物而具有“破坏性”。创新在单个行业、单个时间点上是剧烈且不连续的。但在整个经济体中,由于包含了成千上万个行业,这些创新的发生是随机且交错的。正如大数定律所揭示的,个体的随机波动在宏观层面会被平均掉,从而形成一条平稳向上的增长曲线。

他们从一个简单的问题入手:在一个完全自由的市场中,企业是否会投入适量的研发资金来维持经济增长?

模型进一步揭示了塑造创新的两股对立力量:

研发投入不足的倾向:企业投资研发时,清楚地知道其创新成果带来的垄断地位只是暂时的,这会抑制其投资意愿。但从社会角度看,每一项旧技术都为新技术铺了路,其价值并未完全消失。因此,私人企业自发的研发投入,往往低于社会所需的最优水平,这为政府补贴研发提供了理论依据。

研发投入过度的可能:当一项新产品只是对旧产品略作改进,却能“窃取”竞争对手的全部市场并带来巨额利润时,就可能导致过多社会资源被用于追逐微小的、缺乏根本性突破的创新,造成浪费。

这一框架为政策制定者提供了精细的调控思路。它解释了为何市场竞争需要保持在一个微妙的平衡点:垄断会扼杀创新,但过度竞争导致的利润微薄,同样会使企业丧失长期投资的动力。只有适度的竞争最能激发创新的活力。

此外,这一理论也深刻影响了人们对劳动力市场的看法。

既然“破坏”是增长的必然组成部分,那么政策的重点就不应是保护特定的“工作岗位”,而应是保护“劳动者”本身。通过提供再培训、失业保障和促进劳动力流动的制度,帮助人们适应新技术带来的岗位变迁。Aghion和Howitt提出的“灵活保障”(flexicurity)概念,正是这一思想的体现。

增长并非必然,未来取决于选择

将三位获奖者的理论结合,我们得以完整地窥见现代经济增长的全貌。Mokyr的历史叙事为我们描绘了增长的“要素”,解释了必要条件的汇集。Aghion和Howitt的数学模型则揭示了增长的“动力”,阐明了其持续运转的内在逻辑。

他们的研究在如今的人工智能时代尤为重要。AI既是“命题性知识”的巨大飞跃,也必将带来剧烈的“创造性破坏”。他们的理论提醒我们:

首先,持续增长并非理所当然。纵观历史,停滞才是常态。忽视创新背后的制度与文化根基,我们随时可能重蹈覆辙。

其次,进步的代价必须被妥善管理。持续增长不等同于可持续增长,增长往往伴随着不平等、环境污染和资源枯竭等副作用。如果不能通过明智的公共政策来引导技术方向、缓和转型阵痛,增长本身可能变得不可持续,甚至引发社会对变革的抵制。

最后,开放与竞争是繁荣的生命线。

这些研究都指向同一个核心:必须维护一个允许新思想、新企业挑战现有权威的环境。

经济增长的“曲棍球棒”一旦开始上扬,便看似势不可挡。但三位诺奖得主的研究深刻地告诫我们,这台引擎需要持续的燃料和精心的维护。

保持思想的开放,鼓励颠覆性创新,并明智地管理其社会后果,我们才能确保这条曲线不会在未来再度趋于平缓。

往期推荐

经济学诺奖得主:AI的危害

2023年诺贝尔经济学奖得主揭示:为什幺女性收入低于男性?

今年的诺贝尔经济学奖没看懂?你可能需要知道这些…

多吃巧克力才能得诺贝尔奖吗?

2022年的诺贝尔经济学奖有哪些看点

一文看懂:2021年的诺贝尔经济学奖

2020年诺贝尔经济学奖揭晓!为什么是他们?

精彩评论